나일론도 여러종류가 있다고 하던데? 나일론6->66->612중에 6이 가장 먼저 만들어 진 것인가요?

주로 클라이언트들에게 받는 질문중에 위와 같은 것이 있습니다. 맞을까요? 틀릴까요?

그럼, 이 글을 통해 답을 알아보도록 하겠습니다.

그럼, 오늘은 나일론 심화과정으로 각 제품의 역사 및 특성을 알아보겠습니다. 우선, 섬유는 기원전부터 천연에서 실을 추출해서 만들었습니다. 전부 수공업이었죠.

그리고 산업혁명시기에 기계화가 이루어지면서 직조기/방적기의 발명으로, 대량 생산이 이루어집니다.

그후, 사람이 천연재료를 가공을 하기 시작해 인조섬유가 만들어 집니다. 천연재질을 가공하여 재생섬유와 반 합성섬유가 만들어 진것이죠.

그리고 급기야, 분자결합을 통해 석탄과 공기, 그리고 물로 합성섬유를 만들어 냅니다. 그 시초가 바로 나일론으로 대표되는 폴리아미드 합성섬유죠.

1)섬유의 발전

A. 섬유는 천연에서 추출! (천연섬유)

인류는 기원전부터 천연에서 추출하여 실을 사용하고 있었습니다. 그것을 천연섬유라고 하죠.

<천연섬유 (Natural)>

*식물성 = 면, 마, 황마, 코코넛섬유 등)

*동물성 = 견(실크), 양모, 캐시미어, 모헤어, 알파카 등)

*광물성 = 석면 등)

인류가 사용한 최초의 섬유로 오랜 기간 수작업으로 방적·직조하였죠.

그러나 18세기, 19세기 산업혁명을 거치면서 그 수요는 폭발하였으며, 방적기,직조기 발명으로 대량생산이 가능하게 되었습니다.

B. 천연의 소재를 가공해서 인조섬유의 개발 (재생섬유/반 합성섬유)

그후, 인류는 직접 섬유를 가공하는데 이것을 인조섬유라고 하며, 최초로 셀룰로우스, 목재 둥에서 재생섬유를 만듭니다.

비스코스레이온, 모달, 텐센 등이 나오는데 우리가 흔히 말하는 레이온이 바로 그것입니다.

(비스코스 레이온)

천연에서 바로 추출한 것이 아니라, 그 소재를 추출, 가공해서 만들었기에 재생섬유라고 하고

비슷한 것으로 반합성섬유(아세테이트 등)가 있습니다.

C. 석탄과 공기와 물에서 섬유를??!완벽한 인조섬유 (합성섬유)

그리고 드디어 천연재질과 관계없이 분자결함을 통한 합성섬유 폴리아미드가 만들어집니다.

전 기사에서 언급했듯이 나일론이란 이름은 듀폰사에서 만든 폴리아미드 섬유를 말합니다.

즉 재질로 보면 고분자(폴리머)를 나타내는 폴리아미드(PA)라는 말이 좀더 직관적이네요 .

1938년, 듀폰사는 월리스 캐러더스(Wallace Carothers) 가 개발한 폴리아미드 섬유를 “나일론”이라 명명하고,

1939년 세계박람회에서 다음과 같은 캐치프레이즈를 선보입니다.

“석탄과 공기와 물에서 만들며…. 강철보다 강하고, 거미줄보다 가늘다!”

(Made from coal, air, and water …..as strong as steel, as fine as a spider’s web.)

합성섬유는 비단과 비슷한 광택에 더 높은 강도를 지녔고,

2차대전 전까지 세계 1위였던 일본 생사의 수출이 급감할 정도로 시장에 큰 변화를 가져왔어요.

이후 나일론은 약 90년이 지난 현재까지도 폴리에스터, 아크릴과 함께 합성섬유 3대 주력 소재 자리를 지키고 있답니다.

2) 나일론 66과 나일론 6 – 구조와 명칭 유래

오늘의 주제를 좀더 깊이 다루어 볼까요? 나일론 6과 66은 무엇인가? 이는 화학식과 깊은 관계가 있습니다.

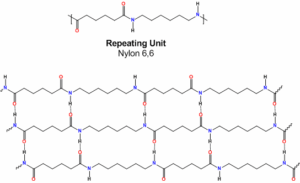

나일론 66 (PA66)은 단량체(모노머)인 헥사메틸렌디아민 + 아디프산이 아마이드 결합을 한 것(폴리머)이랍니다. 그래서 폴리아미드라고 하는 군요.

헥사메틸렌디아민(H₂N-(CH₂)₆-NH₂)은 탄소(C)가 6개있는 단량체이고, 아디프산<HOOC-(CH₂)₄-COOH> 도 탄소(C)의 갯수가 6개인 단량체입니다.

폴리아미드 즉, 나일론66에서 6,6은 각각 탄소6개를 가진 단량체(모노머)가 아마이드 결합을 했다는 것을 나타낸 이름인 것이죠.

아마이드 결합이란, 간단하게 말하면 탄소(C)가 산소(O), 그리고 질소(N)와 만나 강하게 결합되는 것을 말하고, 이때 탄소가 사슬역할을 해서 탄소의 갯수로 그 특성을 나타냅니다.

아하, 그래서 각각의 탄소 갯수 6과 6을 합한 이름이네요.

이 폴리아미드(PA66)의 발명은 세계를 강타했고, 듀폰사를 필두로 미국은 섬유산업에서 크게 앞서나가기 시작합니다.

그때, 한창 일본이 실크생산을 내세워 섬유산업의 패권을 차지하려고 하던 때 였거든요. 일본도 큰 타격을 입게 될 것이 불을 보듯 했죠.

어쨌든 일본 뿐만 아니라 세계 각국의 경쟁사들은 깊은 고민에 빠집니다. 섬유의 수요는 폭발하는데 합성섬유가 단번에 대세가 되었기 때문이죠.

듀폰사의 나일론을 분석한 결과 아마이드 결합을 유도해 합성섬유를 만들 수 있다는 것을 알겠고, 충분히 제조도 가능할 것 같은데, 특허문제가 걸린 것이에요.

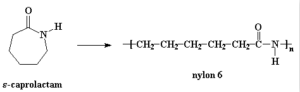

이때 독일의 화학자 폴 슈라크가 같은 해(1938년) 새로운 방식으로 폴리아미드 6을 만들어 냅니다.

나일론6은 특허를 피하기 위해서 만들어졌다는 설이 유력하답니다. 즉, 아마이드 결합을 만들어내되, 듀폰사의 제조방법과 다르게 카프로락탐이라는 단량체를 연속으로 합성시키는 거에요.

카프로락탐에도 사슬을 만들어 주는 탄소의 갯수는 6개입니다. 폴리아미드는 이미 나일론으로 통용되기 시작했고, 폴리아미드6도 나일론6으로 불리웠습니다.

뒤이어 3년뒤 1941년 5월 13일 일본 도레이(東レ) 도 개발에 성공하여, 1942년 ‘아미란®’ 상표로 출시하죠. 그리고 전후 1951년 본격적인 생산을 개시합니다.

이제 우리가 처음 받은 질문에 대한 대답이 나왔네요.

즉, 나일론66이 나일론 6보다 먼저 개발 된 것이었어요.

3) 동양의 나일론 개발

전후 복구기 일본은 발빠르게 합성섬유 시장에 뛰어듭니다.

나일론6(PA6)은 공정 단순성, 원료 조달 용이성 덕분에 전후 일본 산업 전반으로 확산되었고,

도레이, 유니치카, 아사히카세이가 섬유·필라멘트, 산업용 로프, 브러쉬 필라멘트까지 응용, 생산합니다.

이후, 필연적으로 동아시아로의 확산이 일어나는데,

1957년 한국나일론 주식회사(현, 코오롱)이 도레이와 기술제휴를 맺고, 국내최초로 개발에 성공합니다.

나일론 6은 단량체의 연결로 가격도 싸고, 원료조달도 용이해서 다양한 산업분야에서 급속도로 퍼지게 되죠.

그래서 우리가 흔히 말하는 나일론은 나일론6을 말한답니다.

4) 나일론 612 – 고기능의 수요에 부응.

나일론 66이 스타킹이전에 먼저 제품화 되었던 것이 치솔모라고 지난 칼럼에 언급했었죠. 그런데 물 흡수로 인한 치수 변형이 되는 문제가 발생해요.

물을 잘 흡수하는 친수성은 제품에 따라서는 불리한 작용을 할 수 있는 것이었어요. 이러한 문제점을 해결하는 솔루션으로써 나일론 612가 개발됩니다.

헥사메틸렌디아민에 물과 친하지 않는 도데칸디산을 아마이드결합을 시켰더니, 낮은 수분 흡수율을 보이는 합성섬유가 만들어 진 것입니다. 이것이 나일론612에요.

이제 이름에서 알 수 있듯이 612는 헥사메틸렌디아민의 탄소수6개와 도데칸디산의 탄소수 12개를 나타낸 것입니다.

-

과제: 물 흡수로 인한 치수변형등의 문제

-

해결: 탄소수가 12개인 도데칸디산(12C)을 사용 → 친수성(물과 잘 반응하는 성질) 낮아짐

-

결과:

-

낮은 수분 흡수율

-

치수 안정성 향상

-

내마모성·내화학성 우수

-